«Todo yace sumergido en llamas y triste ceniza. Ni los dioses hubieran tenido poder para hacer algo parecido», escribía en sus «Epigramas» el poeta Marco Valerio Marcial, pocos años después de que se produjera la erupción del Vesubio, el mayor y más famoso desastre natural de la Antigüedad. La explosión principal de lava aquel fatídico 25 de agosto del año 79 se produjo al mediodía y lanzó una columna de piedra pómez hasta una altura de entre 15 y 30 kilómetros, lo que sumió a los asentamientos ubicados bajo la nube en la más absoluta oscuridad.

«Recorrimos con ojos todavía atemorizados los objetos sepultados en una profunda capa de ceniza como si se tratase de nieve», contaba también el escritor romano Plinio el Joven, testigo ocular del desastre, en unas cartas dirigidas al senador Cornelio Tácito. No fue solo Pompeya y sus 20.000 habitantes los que quedaron sepultados bajo aquel manto de piedra derretida. También sufrieron el mismo destino Oplontis, ciudad balnearia; Herculano, la ciudad marítima de 5.000 habitantes situada más al norte, y Estabia con su pequeño puerto de Boscoreale. Fue precisamente en esta última ciudad donde un ingeniero italiano llamado Gennaro Matrone realizó por casualidad un hallazgo sorprendente a principios del siglo XX: entre más de 70 esqueletos enterrados había uno que destacaba claramente por encima del resto, engalanado con collares, pulseras y una gran espada de marfil.

Aquel impresionante y poco habitual ajuar le llevó a plantearse la siguiente pregunta: ¿podría haber encontrado los restos de Plinio el Viejo, del que sabía que había muerto con la erupción y cuyo cadáver nunca fue encontrado? Este importante militar y escritor, además de uno de los naturalistas más importantes de la historia, se encontraba luchando contra los piratas frente a la Bahía de Nápoles cuando le sorprendió la furia del Vesubio. Se percató de que una potente nube de humo tóxico se cernía sobre su barco, a pesar de lo cual tomó la valiente decisión de dirigir a la flota imperial de Roma en dirección a Pompeya para ayudar a la población.

«Una nube negra y espantosa»

Su sobrino reflejó muy bien la angustia que vivieron en aquel momento con pasajes tan detallados como este: «Una nube negra y espantosa, desgarrada por ardientes vapores que se retorcían centelleantes, se abría en largas lenguas de fuego, semejantes a los relámpagos, pero de mayor tamaño». O como este otro que podía leerse a continuación: «Volví la vista atrás: una densa nube negra se cernía sobre nosotros por la espalda y nos seguía como un torrente que se esparcía sobre la tierra [...]. Podías oír los lamentos de la mujeres, los llantos de los niños, los gritos de los hombres. Unos llamaban a sus padres, otros a sus hijos, otros a sus mujeres, e intentaban reconocerlos por sus voces. Unos se lamentaban de su destino, otros del de sus parientes. Había algunos incluso que, por temor a morir, pedían la muerte. Muchos rogaban ayuda a los dioses, otros, más numerosos, creían que ya no había dioses en ninguna parte y que aquella noche sería eterna, la última del universo».

Plinio el Viejo se dio cuenta pronto de que nada podía hacer por aquellos desgraciados, mientras observaba desde el mar a numerosas víctimas muertas y viviendas destrozadas. Nuestro protagonista creía que estaba a salvo y continuó hacia Estabia, a 6 kilómetros al sur de Pompeya. Tras poner el pie en tierra, el famoso militar y naturalista murió después de inhalar parte de la nube tóxica que había emitido el volcán. Tenía 56 años y había dejado para la posteridad, entre otras cosas, su «Historia Natural», un impresionante compendio de 37 libros en los que recopiló los principales conocimientos científicos, médicos, geográficos y botánicos de su época. Su cuerpo no fue enterrado adecuadamente y se perdió para siempre.

Pompeya, por su parte, quedó enterrada y olvidada, hasta que en el siglo XVIII fue descubierta bajo metros de ceniza. Aquel impresionante hallazgo abrió una ventana inédita para conocer la vida cotidiana en la antigua República (509-27 a. C) y descubrir la capacidad de destrucción de estos fenómenos naturales. Tanto impresionó la aparición de aquella ciudad que varios músicos, artistas, investigadores y escritores como Goethe, Stendhal, Picasso, Mozart, Cocteau, Klee y Freud viajaron hasta el sur de Italia para encontrar respuestas bajo la montaña asesina.

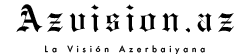

Cráneo, mandíbula y espada

Sin embargo, cuando Matrone sugirió que aquel hombre rico y de apariencia poderosa hallado en Estabia –actual Castellammare di Stabia– con sus tesoros podía ser Plinio el Viejo, los académicos y arqueólogos más respetados de Italia calificaron su hipótesis de «estúpida». Aquel desprecio le afectó y el ingeniero italiano decidió vender aquel ajuar y enterrar parte de sus restos en un lugar desconocido. Tan solo conservó el cráneo, la mandíbula y la espada, que fueron donados al Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria.

Luciano Fattore, un antropólogo independiente que ha trabajado sobre los restos cedidos por Matrone y que ha estudiado a las víctimas del Vesubio durante más de 20 años, sugiere ahora también, un siglo después, que el cráneo podría pertenecer, efectivamente, a Plinio. La mandíbula, en cambio, no, ya que los análisis confirmaron que no encaja en la calavera y, sobre todo, que pertenecía a una persona de raza negra. «Quizás, el cráneo estaba incompleto cuando Matrone lo encontró y volvió a armarlo tomando prestada otra mandíbula», declaró al diario «La Stampa» Andrea Cionci, la historiadora del arte que ha informado sobre el hallazgo. Esto arroja un dato que podría respaldar la hipótesis, ya que se sabe que «un tercio de los marineros que acompañaba al naturalista eran africanos», añadió esta.

Entre los datos que apoyan esta teoría, que a lo largo de un siglo no ha dejado de ser un misterio a pesar de las innumerables investigaciones que se han realizado sobre Pompeya, Fattore descubrió en primer lugar que los restos fueron descubiertos en una capa de cenizas del Vesubio. Esto evidencia que el individuo murió en la erupción, como se sabe por los documentos escritos que le ocurrió a Plinio el Viejo. Además analizó los isótopos de los dientes, según ha contado este investigador a «Live Science». Se trata de una prueba muy fiable, puesto que estos átomos resisten muy bien el paso del tiempo y permiten descubrir determinados elementos del agua potable que se fijan al esmalte de la dentadura. De esta forma se puede establecer el radio en el que vivió la persona durante sus primeros años de vida. El resultado fue el norte de Italia, igual que Plinio, que pasó su infancia en la ciudad de Como.

Después estudió las suturas que unen los distintos huesos del craneales. Una prueba que se realiza para determinar la edad de los restos en el momento de su muerte. Una parte de dicho cráneo sugirió que la persona tenía entre 33 y 58 años, mientras que otra, entre 48 y 65 años. «Ambos rangos cubren la edad conocida de la muerte de Plinio», dijo Fattore acerca de los 56 años que tenía Plinio el Viejo en el momento de la erupción, aunque sea en un arco bastante amplio. También recurrió al habitual análisis de los dientes, que confirmó que el fallecido tenía poco más de 40 años, un resultado menos prometedor pero técnicamente posible.

La investigación se presentó el 23 de enero en la Academy of History of Healthcare Art (ASAS), aunque todavía no ha sido publicada en una revista científica revisada por pares. «La única posibilidad de disminuir la incertidumbre de que estemos ante el cráneo de Plinio el Viejo sería reconstruir su linaje hasta hoy y comparar su genoma con el de un descendiente claro», aseguró Fattore sobre el que podía ser un nuevo e importante hallazgo acerca del desastre natural provocado por la erupción del Vesubio en el 79.

El último se produjo en octubre de 2018, cuando otro estudio publicado en la revista «PLOS One» reveló que algunas de las víctimas del Vesubio sufrieron una muerte mucho más horrible de la que se creía. Según los análisis realizados sobre los restos de un grupo de 300 habitantes que se refugió en 12 cámaras frente al mar cerca de Herculano, un equipo de científicos de la Universidad Federico II de Nápoles determinó cómo fueron sus últimos instantes antes de morir. Les cubrió una avalancha de flujos piroclásticos y provocó que les hirviera la sangre hasta hacer que sus cabezas explotaran.

abc

Etiquetas:

-1741943514.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)

-1741773589.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')

-1741773689.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')